San Daniele di Belvedere

IN SINTESI

Daniele Fasanella, santo, nacque a Belvedere Marittimo (CS -Italia) nella II/a metà del XII sec. e morì – decapitato – a Ceuta (oggi enclave spagnola in Marocco) il 13 ottobre 1227. Dell’ordine monastico dei Frati Minori, fondò il convento di S.Maria del Soccorso (Rogliano CS) e di Gerace Superiore (RC).

Fu ministro provinciale del suo ordine religioso; venne canonizzato da papa Leone X il 22 febbraio 1516. (a)

(a): vedere a tal proposito il paragrafo dal titolo “San Daniele da Belvedere si festeggia il 10 om il 13 ottobre?”

LA VITA

Secondo quanto riferisce lo storico locale Vincenzo Nocito, sulla vita e sul martirio di Daniele Fasanella esistono almeno 4 importantissimi documenti:

1) relazione, scritta da frate Mariano da Genova e trasmessa da Ceuta (la città in cui avvenne il martirio) al vicario generale dell’ordine dei Minori Padre Elia, il 27 ottobre 1227;

2) codice del secolo XIII conservato nella biblioteca Laurenziana di Firenze e pubblicato a Parigi nel 1924 sul giornale La France Franciscaine;

3) appendice alla Cronaca XXIV dei Ministri Generali pubblicata dal Collegio di S.Bonaventura in Quaracchi (FI) alle pagine 613-616;

4) manoscritto compilato da un fiorentino e conservato nell’archivio del Cenobio dei Riformati in San Marco Argentano (CS).

Sulla nascita e sulla giovinezza di Daniela Fasanella, non abbiamo alcuna notizia. Lo storico Vincenzo Nocito attesta che “…di nobile stirpe egli discese, poiché la famiglia Fasanella per molti secoli posteriori mantenne il lustro e il decoro del proprio casato, come rilevasi dagli atti pubblici e dai registri notarili di quell’epoca nonché dagli antichi catasti conservati nell’archivio comunale (di Belvedere)”.

Sulla famiglia Fasanella, troviamo maggiori notizie in una monografia del prof. Umberto Iaconangelo, secondo il quale questa famiglia prese il nome dalla signoria di Fasanella, avuta nel sec. XI, e da Tancredi Fasanella, signore di Morano, Grisolia, Laino e Cirella, discese il ramo stabilitosi a Belvedere.

San Daniele prima di diventare frate era sacerdote. Ricevette l’abito monastico dei Frati Minori, nella città di Agropoli (SA) nel 1219, “…da padre Francesco de’ Moriconi d’Assisi…” (San Francesco) che da appena dieci anni aveva fondato quest’ ordine religioso.

Compì per cinque anni il noviziato presso il convento di Corigliano Calabro e nel 1224 fondò il convento di S.Maria del Soccorso nella località detta il Lago (distante circa un miglio da S.Stefano in Mangone – Rogliano CS), dove dimorò due anni. In questi anni fondò anche un altro convento: quello di Gerace Superiore (RC). Eletto Ministro Provinciale della Calabria nel 1226, organizzò una missione in Africa con altri 6 frati francescani della provincia di Cosenza: Nicola Abenante e Leone Somma di Corigliano C., Ugolino di Cerisano, Angelo Tancredi, Samuele Iannitelli e Donnulo Rinaldi di Castrovillari (*).

I 7 frati si imbarcarono presso il lido di Belvedere su una nave diretta a Livorno.

Si narra che prima di partire Daniele fece scaturire acqua potabile nei pressi della riva del mare affinché la nave se ne potesse abbondantemente rifornire per il viaggio.

L’episodio è riferito dallo storico Giovanni Fiore in una sua opera del 1691, il quale aggiunge che: “…cangiata (l’acqua) in Fonte perenne, oggi giorno la dura col nome d’Acqua di S.Daniele”.

Si narra, altresì, che su uno degli scogli, oggi chiamati “scogli oremus”, rimase impressa l’orma del piede del Santo.

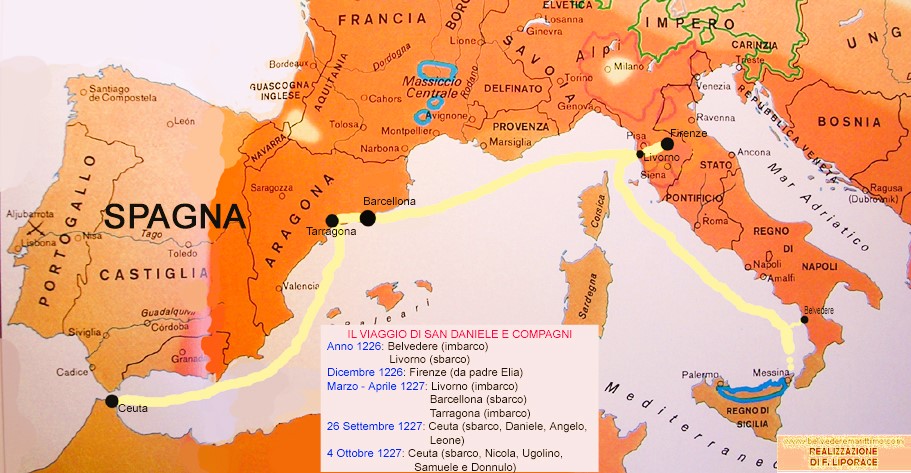

Giunti a Livorno, raggiunsero Firenze, nel dicembre del 1226, dove li accolse il ministro generale dei Minori, padre Elia. Qui rimasero fino alla primavera dell’anno successivo, poi, dopo essere sbarcati a Barcellona, si recarono a Tarragona (Spagna), dove attesero la partenza di una nave diretta in Africa. Il 26 settembre 1227 Daniele, Angelo e Leone, giunsero a Ceuta (dal 1580 enclave spagnola situata nel territorio del Marocco); otto giorni dopo giunsero anche gli altri 4 frati. Poiché i cristiani non potevano entrare in città senza uno speciale permesso, i 7 frati vi si introdussero di nascosto, domenica 5 ottobre, alle prime luci dell’alba.

Così padre Mariano da Genova, racconta l’inizio della loro predicazione e il loro immediato arresto: “Compiute queste cose (cioè la confessione reciproca e la celebrazione della S.Messa), non ostante le nostre opposizioni entrarono in città, tenendo ciascuno in una mano il crocifisso e con voce franca e ardita van dicendo che solo Cristo è il salvatore del mondo e la legge maomettana mena all’inferno. Ma il popolo all’udir quelle offese al loro profeta, infuriato, li percosse oltraggiandoli e svillaneggiandoli. E quelli tutto sopportavano con animo lieto per amore di Cristo. Finalmente vengono condotti innanzi al re, il quale vedendoli intrepidi e parlar con fervore ed in tuono d’alterigia, li prese per pazzi. Per la qual cosa comandò che fossero messi in carcere, ove stettero per otto giorni, privi di cibo”.

Ricondotti dinanzi al giudice venne loro intimato di abiurare la propria fede e di rinnegare ciò che avevano predicato: al loro risoluto rifiuto, seguì la condanna a morte.

Dopo essere stati denudati, legati e percossi, furono decapitati. Era il 13 ottobre dell’anno 1227. I loro corpi furono tagliati a pezzi e trascinati per le vie della città. Calmato il furore del popolo i mercanti genovesi, pisani e marsigliesi li raccolsero di notte e li seppellirono nel sobborgo di Ceuta.

Daniele Fasanella e compagni furono canonizzati il 22 febbraio del 1516 da papa Leone X.

Nel 1612 giunsero a Belvedere, mandati dalla città di Paola, “…la statua e reliquia del santo martire e due altre reliquie e statue di due altri santi…”

(*): San Donnolo si ritiene sia originario di Montalcino (SI) dove è venerato come Patrono del quartiere Travaglio.

Pubblico un interessantissimo video, on-line dal 2017 su Youtube, in cui vengono presentate alcune delle attività organizzate a Montalcino in occasione dei 500 anni della Canonizzazione dei 7 frati (1516-2016).

NOTIZIE STORICHE TRATTE DAL SITO: www.santiebeati.it

Sulle ultime vicende di questi missionari francescani, si possiedono due relazioni che dall’esame del testo sembrano contemporanee agli avvenimenti. Molti critici, però, non ritengono coeva la lettera di un certo Mariano da Genova che avrebbe scritto a frate Elia per informarlo sulla sorte gloriosa dei missionari. Questo documento non sarebbe stato composto pochi giorni dopo il martirio, come afferma il compilatore. bensì nel sec. XVI-XVII. Sette francescani al principio del 1227 (dirigeva allora l’Ordine frate Elia) fecero vela dalla Toscana per la Spagna con l’intenzione di recarsi successivamente nel Marocco per convertire gli infedeli; erano gli anni dei grandi entusiasmi missionari del giovane Ordine Francescano. A capo del gruppo era Daniele, originario di Belvedere in Calabria e già provinciale della medesima regione, mentre gli altri si chiamavano Samuele, Angelo, Domno (o Donulo) di Montalcino, Leone, Niccolò di Sassoferrato e Ugolino. Dopo una breve permanenza in terra di Spagna, in due scaglioni a breve distanza l’uno dall’altro, si trasferirono a Ceuta nel Marocco. Era un atto veramente coraggioso, perché le autorità locali avevano proibito nella zona ogni forma di propaganda cristiana. Svolsero per qualche tempo un’attività presso i numerosi mercanti di Pisa, Genova e Marsiglia che risiedevano nella città, poi, ai primi dell’ottobre 1227, decisero di iniziare la predicazione in mezzo ai musulmani. Nelle strade di Ceuta, parlando in latino e in italiano (non conoscendo la lingua locale), annunziarono Cristo, bollando con roventi parole la religione di Maometto. Le autorità ordinarono la loro cattura: i missionari, dopo essere stati sottoposti a vari interrogatori, furono inviati ad abbracciare l’Islam e poi, di fronte alla loro mirabile costanza, vennero decapitati. I loro corpi furono straziati; tuttavia, i mercanti cristiani occidentali recuperarono i miseri resti e li seppellirono nei sobborghi di Ceuta. In seguito, le ossa furono trasferite in Spagna, ma oggi non si sa con precisione ove siano venerate, quantunque città della Spagna, del Portogallo e dell’Italia vantino il possesso di qualche reliquia. Leone X, con decreto del 22 gennaio 1516, ne permise il culto per il 13 ottobre.

Autore: Gian Domenico Gordini

notizie tratte dal sito www.santiebeati.it

ALTRE NOTIZIE TRATTE DAL SITO: www.calabriaecclesia2000.it

SAN DANIELE DA BELVEDERE

San Daniele da Belvedere fu un missionario dell’Ordine di San Francesco d’Assisi. San Daniele fu alla guida della missione in Africa nella quale egli e altri dieci frati, tra cui San Ugolino da Cerisano, persero la vita. Essi sono i cosiddetti martiri di Ceuta. Daniele faceva parte dell’Ordine del quale era a capo Padre Pietro Cathin, il quale decise di inviarlo a Corigliano, dove Daniele diede inizio alla sua missione insieme ad altri due frati. Dopo un certo periodo di tempo gli fu ordinato di fondare un nuovo convento, chiamato Santa Maria del Soccorso, nella zona di Lago, in provincia di Cosenza. Qui c’era un bosco, distante circa un miglio da Santo Stefano in Mangone, ed in questa solitudine, con altri tre frati, Daniele diede inizio alla sua opera. Era, pare, l’anno 1224.

Ma l’anno che riveste particolare importanza è il 1226. Quando Daniele sentì l’esigenza di effettuare una missione nei luoghi in cui la fede cristiana era del tutto ignorata. Pensò, perciò, ad una missione di evangelizzazione in Africa. Questa aspirazione lo unì a San Ugolino da Cerisano, Samuele, Angelo e Donnolo di Castrovillari, Leone e Nicola di Corigliano. Partiti da Belvedere, dopo una puntata in Toscana, per ricevere la benedizione del Frate Elia, i frati arrivarono a Terragona, un porto molto importante dell’epoca, e da qui si imbarcarono per Ceuta. Nella città vi vivevano molti cristiani, soprattutto mercanti, che, in quei luoghi di commercio, avevano trovato la possibilità di vivere degnamente. A loro, però, non era consentito vivere nella città, in cui potevano entrare solo attraverso un’autorizzazione governativa, e abitavano un quartiere denominato “Granaio”. A quel tempo governava un certo Arleardo, noto per la sua crudeltà e paladino convinto del credo musulmano.

Era il 30 settembre dell’anno 1227, giovedì, quando i frati si preparano ad affrontare l’opera di predicazione del credo cristiano. La domenica la missione iniziò. Dopo aver rischiato di essere massacrati dalla folla, i frati furono portati al cospetto del governatore, il quale era convinto che facilmente avrebbe ottenuto la loro abiura al cristianesimo. Fu Daniele a parlare per tutti e a rispondere con grande decisione. Di fronte al loro rifiuto, il governatore ordinò che Daniele i suoi fratelli fossero incarcerati. La loro fede esasperò tanto Arleardo da spingerlo ad ordinarne la decapitazione.

Il martirio avvenne il 10 ottobre dell’anno 1227.

SAN DANIELE E LA DATA DEL SUO MARTIRIO

I documenti in nostro possesso e gli stessi storici sono equamente divisi tra chi ritiene che San Daniele e Compagni siano stati uccisi il 10 ottobre 1227 e chi, invece, ritiene che ciò sia avvenuto il 13 ottobre dello stesso anno.

Si può, infatti, scartare, per una serie di incongruenze storiche, la data del 10 ottobre del 1221.

Io ho fatto una scelta e sono per il 13 ottobre del 1227, come testimoniato da frate Mariano da Genova, testimone oculare, in una sua lettera riportata negli “Acta Sanctorum Octobris”, VI, pag.385-386.

Sono per questa data anche perchè la cronologia delle date, che frate Mariano riporta, è dettagliata:

26 settembre 1227 arrivo dei primi tre frati; sabato 4 ottobre, cioè otto giorni dopo, giungono anche gli altri quattro; domenica 5 ottobre entrano in città e vengono arrestati; rimangono in carcere per otto giorni, cioè fino al 13 ottobre, quando vengono decapitati. La lettera scritta da frate Mariano è datata 27 ottobre 1227.

Non mancano dubbi sull’autenticità di questo documento, ma le critiche mosse non mi convincono.

A chi volesse approfondire l’argomento si consiglia il libro “I Martiri di Ceuta” di Ippolito Fortino, scritto nel 2005.

“Martirio dei Francescani a Ceuta” (1331), Ambrogio Lorenzetti, Chiesa di San Francesco a Siena

S. Daniele e i Martiri di Ceuta nel panorama d’arte classica italiana

di Carlo Andreoli

Compilare un repertorio, sia pure esauriente ma non certo completo, che si proponga d’illustrare la presenza di S. Daniele e dei Martiri di Ceuta nel panorama d’arte classica italiana, mi sembra insieme utile ed alquanto dilettevole.

Utile perché permette di raccogliere, in un’unica visione, il modo in cui il martirio di S. Daniele e dei suoi confratelli sia stato interpretato, nel tempo, da artisti d’ogni luogo e d’ogni levatura.

Dilettevole perché, nel ricapitolare la vicenda umana di S. Daniele e dei Martiri di Ceuta nell’arte, si riassapora quasi il clima di confidenza spirituale che il Santo di Belvedere ha saputo infondere in tanti artisti emeriti ed in comunità lontane dal suo luogo d’origine; ribadendo come l’arte possa essere veicolo di fede e di bellezza.

L’elenco osserva un ordine di tempo ed espunge, com’è ovvio, le non poche immagini del Santo e dei Martiri di Ceuta che fanno parte solo del culto di devozione popolare: pur sempre rispettabile ma estraneo ad ogni fine d’arte.

Padova – Basilica di S. Antonio

Martirio dei frati francescani a Ceuta (1300-1310)

Bottega di Giotto

La prima affermazione nell’arte della figura di S. Daniele e dei Martiri di Ceuta porta la firma nobilissima della Bottega di Giotto. Posto nella Sala del Capitolo della Basilica del Santo a Padova, il dipinto, per quanto assai consunto, reca traccia indelebile della plastica sublime della scuola di Giotto.

Siena – Basilica di S. Francesco

Martirio dei frati francescani a Ceuta (1335-40)

Ambrogio Lorenzetti

Del grande maestro della pittura senese del Trecento, si segnala questo affresco nella Basilica di S. Francesco a Siena.

Censito nell’archivio della Fondazione Zeri col titolo specifico di “Martirio dei frati francescani a Ceuta”, si trova citato invero presso altro autore col titolo diverso di “Martirio dei Francescani in Oriente”.

E l’iconografia, sontuosa e suggestiva, del sultano che assiste da una loggia cuspidata al martirio dei frati francescani, farebbe forse propendere per quest’altra ipotesi.

Trattandosi, in tal caso, d’una vicenda quasi analoga al Martirio di Ceuta: vissuta poco tempo prima, nel 1220, e pure in terra di Marocco, dai cosiddetti Protomartiri Francescani.

E proprio questa ricorrente analogia di tempo, luogo e circostanze ha generato nel passato, e genera tuttora, qualche titubanza nell’esatta attribuzione del soggetto di dipinti come questo.

Firenze – Galleria dell’Accademia

Martirio dei francescani a Ceuta (1335-40)

Taddeo Gaddi

Si tratta di una formella dell’armadio che si trovava, un tempo, nella sagrestia della chiesa di S. Croce a Firenze.

L’armadio, che fungeva forse da custodia di reliquie, aveva sulle ante una serie di 28 dipinti a tempera su tavola, impreziositi da un fondo d’oro.

Esse riproducevano, in assetto speculare, le “Storie di Gesù” e le “Storie di S. Francesco”, di cui fa parte pure questo “Martirio dei francescani a Ceuta”.

Smembrate nel 1810, le formelle furono prima trasferite nel Convento di S. Marco, per poi passare quasi tutte nell’attuale collocazione presso la Galleria dell’Accademia di Firenze.

Taddeo Gaddi, che viene ricordato dal Vasari come il discepolo prediletto di Giotto, disegna uno scenario concitato della strage; su cui aleggia lo spirito benefico del Serafico d’Assisi, che commuta il martirio in vera opera di fede.

Mercato antiquario – Parigi

Martirio dei frati francescani a Ceuta (II metà del ‘400)

Angelo Antonelli da Capua

Nel mercato antiquario di Parigi è passata questa tela, di grande qualità, che reca a titolo “Martirio dei frati francescani a Ceuta”.

Essa forma il verso di uno stendardo ed è stata assegnata ad Angelo Antonelli da Capua: un pittore assai prezioso e ancora avvolto, in buona parte, nel mistero, che operò in Campania intorno alla seconda metà del ‘400.

La scena ha un impianto formale molto sorvegliato, col sultano ed il carnefice, posti in primo piano di profilo, che formano, coi rispettivi emblemi di potere e di morte (lo scettro e la spada), una cuspide virtuale sotto la quale i martiri attendono impassibili la morte.

Vale pure per questo dipinto il margine di dubbio relativo alla reale identità dei soggetti presentati; potendosi trattare ancora dei Protomartiri Francescani, anziché dei Martiri di Ceuta, come pure vuole il titolo imposto al dipinto.

Catanzaro – Convento S. Antonio

I sette martiri francescani

(metà del ‘500)

Pietro Negroni

Del maestro calabrese Pietro Negroni – che risente a Napoli la maniera di Polidoro da Caravaggio e ne offre una versione tutta sua, ricca di un moderno espressionismo – è questo dipinto, collocato oggi nel convento dei Minori Osservanti a Catanzaro.

I sette martiri vi appaiono ancora prima della tragedia: quando un’ansia di bene li mobilita e Fra Daniele, sereno in mezzo a loro, sembra leggere nel libro delle Sacre Scritture una promessa buona di vita che sarà loro negata, solo in terra, dall’eccidio imminente.

Del dipinto esiste anche una copia posticcia, nel refettorio del Convento di S. Daniele a Belvedere Marittimo.

Santa Giusta (Oristano) – Basilica di Santa Giusta

Retablo (sec. XVI)

Ignoto meridionale del sec. XVI

Il retablo ha, nel mezzo, una statua lignea di S. Antonio col Bambino; e negli scomparti laterali, a sinistra, S. Chiara e S. Daniele, ed a destra, S. Domenico e S. Francesco.

A parte la stilizzazione un po’ generica dei due santi francescani – in cui il tentativo di assegnare loro una valenza fisiognomica, è sublimato in una posa di estatica adorazione della croce – il retablo mostra d’avere una sua pregnanza storica ed artistica; giacché certifica il radicato culto, in Sardegna, della figura di S. Daniele da Belvedere, associato in questo caso ai soggetti capitali della santità domenicana e francescana.

Belvedere Marittimo – Convento dei Cappuccini

S. Daniele – Particolare (1603)

Andrea Molinaro

Una decisa caratterizzazione d’espressione ha, invece, il bel dipinto che fa parte del polittico del Convento dei Cappuccini a Belvedere Marittimo.

Fra Daniele è qui ritratto come un uomo già maturo; con una lunga barba che prolunga il volto scarno e scavato dall’esercizio d’una vita austera. Contempla il crocifisso che stringe tra le mani, assieme a quella palma che ne segnerà il martirio.

E’ forse ancora quel ministro Provinciale del suo Ordine, che medita d’affrontare un’impresa al di sopra delle forze, ma commisurata pure al trionfo della gloria cristiana della Chiesa.

Andrea Molinaro eseguì questo lavoro, dopo essersi distinto già in Napoli con una tavola della “Madonna del Rosario” alla Pietà dei Turchini.

Assisi – Chiesa Nuova

San Daniele e i suoi compagni (1621)

Pittore dei Martiri Francescani

Ad Assisi, nel luogo che fu già la casa paterna di Francesco, sorge la Chiesa Nuova, fatta costruire nel 1615 dai Frati Minori dell’Osservanza.

Nel braccio destro del transetto è la Cappella di S. Antonio, che conserva degli affreschi a monocromo.

Fra cui questo “Martirio dei francescani a Ceuta”, che riprende in modo audace, con un punto di vista ribassato, l’azione esagitata della strage.

L’anonimo Pittore dei Martiri Francescani è stato riconosciuto, di recente, in Vittorio Giorgetti, un tardo-manierista d’influsso baroccesco che s’affiancò a Cesare Sermei nel ciclo di lavori ad affresco della chiesa.

Bisignano – Chiesa della Riforma

S. Daniele riceve l’annuncio del martirio (Ultimo quarto del ‘600)

Ignoto di Scuola Napoletana del sec. XVII

Per il Barillaro, si tratta di un “pregevole dipinto ad olio su tela, opera di fine ‘600 o degli inizi del ‘700, attribuita alla scuola di Luca Giordano”.

Oltre che per la sua piacevolezza di colori, dispiegata in tonalità che variano trasfuse dal marrone scuro ad un rosa affocato, il dipinto si qualifica per l’originalità d’impostazione iconografica.

Rappresentando, di fatto, S. Daniele – seduto sopra un podio di marmo levigato, mentre è intento ad adorare il crocifisso – che è distolto dalla sua contemplazione dall’arrivo di due angeli.

Uno di loro, con le vesti ancora smosse dal sopraggiungere impetuoso, fissandolo nel volto gli fa cenno nell’alto a un cherubino, che porta la palma del martirio; mentre una colomba, effigie eterea dello Spirito Santo, irradia un ampio alone che illumina di fuoco la scena della divina rivelazione.

Una luce fredda di realismo si realizza, per contrasto, in primo piano col dettaglio corrusco della spada che reciderà la testa al santo martire.

Terranova da Sibari – Chiesa di S. Antonio

I sette martiri di Ceuta al cospetto del sovrano (Primo quarto del ‘700)

Saverio Ricci (attr.)

Nella chiesa, riccamente decorata di stucchi e d’affreschi eseguiti nel primo ‘700 dal Ricci, si trova, in sagrestia, questa lunetta che ritrae i sette martiri al cospetto del sovrano.

Nello sfondo, il profilo abbacinato della città di Ceuta, che emerge in guglie e cupole lontane.

In primo piano, il viluppo umano dei frati prigionieri: stretti nel solidale tentativo d’impetrare grazia da un sovrano che, assiso sopra un trono coperto da tendaggi, li ascolta diffidente.

Diocesi di Terni – Ubicazione ignota

Martirio di S. Daniele Fasanella e i suoi compagni (Sec. XVIII)

Ignoto di Scuola Umbra del sec. XVIII

In un contesto naturale, che rievoca più un luogo extra moenia di una cittadina umbra che le lande del Marocco, dietro la porta urbica e la torre di vedetta si consuma l’eccidio; mentre due cherubini, guidati da un angelo, su un poggiolo di nubi portano tra le mani un fascio di palme e le corone d’oro del martirio.

Il particolare macabro della testa mozzata, in primo piano, è assorbito dalla calma solenne e tutta classica del sovrano ammantato; che tradisce solo un moto di stupore nel braccio teso ad indicare lo sterminio, intanto che l’altra mano rovista la sua barba.

Sassari – Chiesa di S. Maria di Betlem

Tamburo della cupola e Dettaglio della nicchia con statua di S. Daniele (1829-34)

Architetto Frate Antonio Cano

La devozione propria di cui gode S. Daniele in molti luoghi della Sardegna – di cui sarebbe interessante investigare l’origine storico-sociale – trova un punto alto di manifestazione in questa chiesa splendida di Sassari, che è officiata dai frati conventuali. Dove, nell’Ottocento, il Frate Antonio Cano, rivestendo l’edificio di elementi architettonici ispirati al neoclassico ed al rococò, formò nell’alto della cupola una sorta di pantheon di santi francescani, di cui la statua litica di S. Daniele Fasanella forma il principio della serie.

Gonnoscodina

Chiesa di S. Daniele (1831)

E sempre in Sardegna, nel piccolo comune di Gonnoscodina, in provincia di Oristano, S. Daniele è ricordato questa volta nel campo dell’architettura sacra.

Essendo il titolare d’una chiesa – con impianto a croce greca, molto raro nell’isola – che fu eretta nel 1831 e si corona di una grande cupola che spicca nel verde del borgo cittadino.

Cosenza – Chiesa di S. Francesco d’Assisi

I sette martiri di Ceuta adorano S. Francesco Particolare (1928)

Giovanni Greco

In una sede prestigiosa del culto francescano di Calabria, qual è l’antica chiesa di S. Francesco d’Assisi di Cosenza, si trova infine questa tela del pittore rendese Giovanni Greco, che risale al 1928.

Ultima eco di quella purità, di forme e sentimento – nell’ingenua impostazione dei sette frati oranti, dall’ovale ingentilito nell’atto d’umiltà – che partendosi fin dal Medioevo giunge ai nostri giorni: per ricordare, nella memoria d’arte, un fatto storico ed una vicenda umana che segnarono la Chiesa e la coscienza dei fedeli.

SAN DANIELE DA BELVEDERE SI FESTEGGIA IL 10 O IL 13 OTTOBRE ?

Il dubbio che ogni anno si presenta a ottobre in prossimità della festa di San Daniele da Belvedere e cioè se la festa si celebra il 10 o il 13, ha le sue origini sull’incertezza che già nel secolo XVI c’era sul “dies natalis” dei Santi Daniele di Belvedere, Angelo da Castrovillari, Leone da Corigliano, Ugolino da Cerisano, Nicola da Corigliano, Samuele da Castrovillari, Donnolo da Castrovillari (*) e, soprattutto, c’è sul fatto che il 10 ottobre cadeva nell’ottava di S. Francesco d’Assisi.

Senza questa “coincidenza” sono convinto che la festa si sarebbe celebrata il 10 ottobre.

(*): il fratello laico Donnolo si ritiene sia originario di Montalcino (SI) dove è venerato come Patrono del quartiere Travaglio.

Per quanto attiene la data del Martirio dei sette Frati Francescani, avvenuto a Ceuta nel 1227, le fonti storiche sono, come dicevo, discordanti.

Gli storici sono equamente suddivisi tra quelli che sostengono che la loro morte per decapitazione sia avvenuta il 10 e quelli che sono per il 13.

Gli attuali calendari civili, quelli cioè che teniamo appesi nelle nostre case, riportano come data della festa di San Daniele e Compagni il 10 ottobre, e questo in base ai recenti Martirologi Romani della Chiesa Cattolica che indicano il 10 ottobre come data della loro morte.

La modifica della data (dal 13 al 10) è avvenuta tra il 1914 e il 1955, anni delle ultime revisioni del Marirologio Romano.

Nell’edizione del 1914, infatti, la loro festa è ancora stabilita al 13 ottobre, mentre in quella del 1955 la ritroviamo al 10.

Riepilogando e semplificando un po’ possiamo sostanzialmente dire che il primo Martirologio Romano da me consultato in cui la festa è indicata giorno 13 ottobre è quello del 1583 ma, come vedremo più avanti, probabilmente era stata spostata al 13 già dal 1523.

Il 10, invece, lo ritroveremo dopo ben 422 anni sul Martirologio del 1955.

A Belvedere San Daniele si festeggia il 13 ottobre almeno a partire dal 1595, anno della fondazione del Convento dei Frati Minori Cappuccini, scelta basata su una tradizione secolare che ha una solida base storica. Ed è proprio questa solida base storica che qui andremo a documentare.

La scelta del 13 ottobre come data della ricorrenza dei festeggiamenti in onore di San Daniele e Compagni risale alla prima metà del XVI secolo, ma non è facile stabilire con esattezza l’anno preciso in cui ciò è stato deciso perché abbiamo a disposizione solo fonti indirette che sono contrastanti tra di loro.

Partiamo dalla lettera con la quale papa Leone X nel 1516 concesse ai Francescani di celebrare pubblicamente e solennemente l’Ufficio dei Beati martiri Daniele e Compagni.

La lettera, scritta a Firenze e datata 22 gennaio 1516, è riportata in “Acta Sanctorum mensis october”.

Due sono gli aspetti fondamentali che vengono fuori da questa lettera:

1) Il papa chiama, Daniele e compagni, Beati, perché ancora non sono stati ufficialmente canonizzati. Parla, infatti, della loro futura canonizzazione (“…fino a quando o per nostro tramite o per i nostri successori, saranno giunti alla solenne canonizzazione…”)

2) Affida ai Francescani il compito di stabilire il giorno in cui celebrare “pubblicamente e solennemente” la loro festa (“…nel giorno che sarà stabilito dal vostro Capitolo generale…”.

Su Acta Sanctorum è riportata la notizia che il popolo già prima del 1516 venerava Daniele e Compagni e le loro immagini e lo faceva il giorno 8 ottobre, così come “…scrive l’autore San Francesco della Vigna…”.

Sempre in Acta Sanctorum, è riportato un capitolo dal titolo “La festa spostata dal 10 al 13 ottobre” dove viene detto che i Francescani, ai quali il papa aveva affidato il compito di scegliere la data della festa, in un primo momento stabilirono che i Martiri di Ceuta fossero ricordati e festeggiati il 10 ottobre, data sancita e confermata nel Capitolo generale di Burgesses del 1523 (in quello di Assisi, del 1526, venne, invece, confermato il racconto del loro martirio).

La data del 10 ottobre, probabilmente (“…lo stesso, credo…”, così si esprime l’autore degli Acta), venne riportata nel Breviario Romano edito a Venezia nel 1522.

Una notizia più dettagliata ce la dà l’autore di “Il Santo di Padova, dicerie miscellanee del Lequile” edito nel 1662 a Roma, quando riferisce che la Chiesa Francescana celebra solennemente la loro festa il 13 ottobre a causa dell’ottava di San Francesco (nel senso che venne spostata al 13 perché il 10 cade negli 8 giorni dei festeggiamenti in onore di San Francesco d’Assisi, che vanno da 4 al 12). Tale spostamento venne stabilito nel capitolo generale di Bordeos dell’anno 1523.

Possiamo, pertanto, sostenere con ragionevole certezza, che il passaggio dal 10 al 13 ottobre sia avvenuto o nel 1523 oppure qualche anno dopo.

Un altro punto importante, prima di proseguire con una carrellata di documenti sulla data della ricorrenza della festa, è quello della data di canonizzazione ufficiale dei Martiri di Ceuta.

Effettivamente non abbiamo trovato nessun documento che riporta la data in cui Essi furono dichiarati Santi.

I più volte citati Acta Sanctorum, però, riportano una preghiera inserita nel Breviario Romano, attribuita a papa Leone X, in cui i 7 Martiri vengono appellati Santi:

“Dio, che ci permetti di celebrare i natali dei tuoi Santi Martiri Daniele e Soci dell’Ordine dei Minori, concedici di godere della loro compagnia nella beatitudine eterna.

Per il Signore ecc…”.

Già nel Martirologio del 1583, comunque, quello curato fa papa Gregorio XIII, Daniele e Compagni vengono chiamati Santi.

Fatta questa breve parentesi sulla canonizzazione, ritorniamo alla data della festa citando tutte le fonti consultate, fonti che la collocano in maniera inequivocabile al 13 ottobre.

10 ottobre: “Martyrologium rever. Domini Francisci Maurolyci,” Venezia 1568

13 ottobre: “Martyrologium Romanum…Gregorij XIII“, Roma 1583

13 ottobre: “Martirologio Romano…di papa Gregorio XIII“, Roma 1636

13 ottobre: “Martirologio Romano…di papa Gregorio XIII, papa Clemenete IX“, Roma 1668

13 ottobre: “Martirologio Romano…di papa Gregorio XIII, papa Clemente X, papa Clemente XI“, Venezia 1702

13 ottobre: “Biblioteca Universale Sacro-profana“, Venezia 1703

13 ottobre: “Calendario perpetuo rationale“, Bologna 1705

13 ottobre: “Giardino serafico istorico“, Venezia 1710

13 ottobre: “Della Calabria illustrata,” Napoli 1743

13 ottobre: “Acta Sanctorum october“, Tongerlo 1794

13 ottobre: “Storia ecclesiastica“, Brescia 1832

13 ottobre: “Breviarium Romanum“, Roma 1839

13 ottobre: “Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica“, Venezia 1841

13 ottobre: “Breviarium Romanum“, Taurini 1856

13 ottobre: “La Calabria Sacra e profana“, Cosenza 1877

13 ottobre: “The Roman Martyrology“, Baltimora 1916 (Conforme all’edizione pubblicata a Roma nel 1914)

10 ottobre: “Martirologio Romano“, Città Vaticano 1955

10 ottobre: “Martirologio Romano“, Roma 2004

Completo questa pagina dedicata alla data dei festeggiamenti, riportando l’interessante ricostruzione della cronologia dei Martirologi fatta dall’autore di Acta Sanctorum:

i 7 Santi Martiri di Ceuta furono inseriti, per la prima volta, nel Calendario anteposto al Breviario Romano, edito a Venezia nel 1522, ad appena 6 anni dalla concessione del loro culto da parte di papa Leone X, al giorno 13 del mese di ottobre.

Successivamente, nel Martirologio curato dall’abate Francesco Maurolico (Messina 1494-1575) e dato alle stampe nel 1568, San Daniele e Compagni furono, invece, inseriti al 10 ottobre e così fecero alcuni autori che curarono qualche anno dopo il Martirologio.

Quando, però, papa Gregorio XIII ordinò la nuova revisione del Martirologio (edito a Roma nel 1583) “per un nuovo sistema di calendari e ristabilire la verità della storia Ecclesiastica“, la Festa di San Daniele e Compagni fu definitivamente collocata al 13 di ottobre.

Un cenno ora sul decreto di proclamazione a Patrono della città di Belvedere Marittimo.

Lo storico locale Vincenzo Nocito riferisce che il 27 settembre 1632 venne delegato padre Antonio Pisciotta dei Frati Minori Conventuali di Corigliano, affinché si recasse a Roma, presso la Santa Sede, per ottenere che San Daniele venisse riconosciuto e dichiarato cittadino e Patrono di Belvedere.

Il Nocito indica l’atto pubblico “del notaio Giovanni M. De Petrello del 27 settembre 1632, Fol. 95 del protocollo” dove tutto ciò sarebbe attestato.

L’ex parroco don Cono Araugio, nel suo libro “Belloviderii” ritiene, invece, che il plebiscito si sia tenuto nel 1627 e non nel 1632 in quanto il Petrellis, che scrive nel 1631, lo attesta già Patrono della città.

(*): il fratello laico Donnolo si ritiene essere originario di Montalcino (SI) dove è venerato come Patrono del quartiere Travaglio.

Aggiornamento del 14/04/2024 (agg. precedente 16/10/2023

BIBLIOGRAFIA:

“I Martiri di Ceuta”, Ippolito Fortino, Rubbettino Editore, 2006

“La lettera di fra Mariano da Genova a Frate Elia”, in Ceuta, 27 ottobre 1227

“Il Santo di Padova dicerie…”, Roma 1662

“Acta Sanctorum, Octobris”, Tomo VI, Abbazia di Tongerlo 1794

“Martirologio Romano”, Roma 1668

“Memoria e studi sulla città di Belvedere Marittimo”, Vincenzo Nocito, Genova 1950

“Belloviderii”, Cono Araugio, Scalea 2006

“Giardino Serafico…”, Venezia 1710

“Dellla Calabria illustrata”, Tomo II, Giovanni Fiore, Napoli 1743

“Regesto Vaticano per la Calabria”, Vol. III, Francesco Russo, Roma 1980

LA FIERA DI SAN DANIELE E' DETTA ANCHE "FIERA DEL LAGO", PERCHE'?

“Nella Marina di Belvedere ha luogo ogni anno una gran fiera che dura sette giorni a pricipiare dal giorno 13 ottobre, dì festivo del Santo Martire Daniele, la cui statua è portata in processione fino al lido del mare con pompa solenne. E’ detta comunemente fiera del Lago o di S.Daniele”

[da “Memorie e Studi sulla città di Belvedere Marittimo” di Vincenzo Nocito, opera pubblicata nel 1950]

Perché è detta fiera del Lago ?

Il Nocito attribuisce questa denominazone al fatto che Daniele e alcuni suoi compagni fondarono il convento di S.Maria del Soccorso nella contrada “Lago” presso Santo Stefano di Mangone.

Una spiegazione che non mi convince molto perché sembra una motivazione ricercata, aulica, fatta a “tavolino”, a posteriori.

Mi convince di più, invece, la motivazione data dal ricercatore e divulgatore di storia locale Salvatore Fabiano. Il Fabiano propende per una spiegazione “popolare”.

Egli, infatti, pur non scartando del tutto l’ipotesi del Nocito, ritiene che potrebbe esserci anche una spiegazione più semplice e cioè che la fiera è detta del Lago per il luogo dove, un tempo, si teneva e, precisamente, nel tratto di spiaggia che va da Capo Tirone al centro dell’abitato, dove il mare, assumendo la forma di una conca, somiglia, appunto, a un lago.

Io aggiungo che, con molta probabilità, a causa di questa somiglianza, quella spiaggia veniva popolarmente chiamata “Lago”.

Aggiornamento del 17/10/2021

Notizie storiche sull’edicola di San Daniele un tempo esistente in Marina di Belvedere

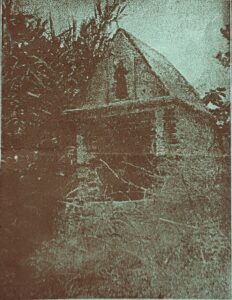

Della “scomparsa” edicola dedicata a San Daniele, che è stata eretta presso gli scogli “Oremus”(*1) in Marina di Belvedere, molto probabilmente nel XIX secolo, abbiamo le seguenti due foto.

La prima è stata pubblicata il 16 settembre del 1927 nella monografia dal titolo “Notizie biografiche di S.Daniele” curata da Vincenzo Nocito:

che riporta la seguente didascalia:

“Sacra Edicola che ricorda il luogo dove i Santi Missionari Martiri s’imbarcarono per Marocco e dove tuttavia zampilla l’acqua miracolosa”.

La monografia ne parla in questi termini:

“…sullo scoglio su cui montarono per imbarcarsi restò impressa, com’è costante tradizione, l’orma del piede di S.Daniele. Vuolsi anzi che lo scoglio sia quello sul quale tuttavia è costruito un rozzo tempietto nella contrada detta S.Daniello in prossimità del mare e delle vicine scogliere dette comunemente: “scogli d’oremus”.

Nella foto si vede che l’interno dell’edicola è vuoto e ciò perché è stata costruita, probabilmente, per racchiudere e proteggere il luogo in cui San Daniele aveva fatto scaturire l’acqua affinché la nave se ne potesse “abbondantemente” rifornire.

La fonte d’acqua continuò a sgorgare anche nei secoli successivi e fino ai giorni nostri (*2).

Ne abbiamo notizia, infatti, dal Jaconangelo che nel 1964 annota: “la sorgiva è tutt’ora (*3) esistente”, da Vincenzo Nocito nel 1927 quando dice “…dove tuttavia zampilla l’acqua miracolosa” e, da padre Giovanni Fiore nel 1743: “…e ritrovata l’acqua, non pur provvide in quel viaggio, ma cangiata in Fonte perenne, oggi giorno la dura col nome d’Acqua di S.Daniele” (*4).

La seconda foto la ritroviamo pubblicata il 1° agosto 1964 nel libretto dal titolo “Santuario-Convento di S.Daniele da Belvedere Marittimo” curata da Umberto Jaconangelo:

con la seguente didascalia:

“Edicola del luogo della partenza dei martiri”.

Il Jaconagelo annota quanto segue:

“Al momento della partenza manca l’acqua potabile… (la sorgiva è tutt’ora esistente). Ivi è stato fino a qualche anno fa un rustico tempietto ma è in corso la pratica per la costruzione di una stele-ricordo”.

Dalle foto e dalle notizie fornite dai due autori, si evince che nel 1927 il tempietto, paragonabile in qualche modo alla Fonte della Cucchiarella che si trova presso il Santuario di San Francesco di Paola, era già in uno stato di degrado avanzato e che successivamente, è stato restaurato.

L’annotazione fatta dal Jaconangelo “Ivi è stato fino a qualche anno fa un rustico tempietto…” attesta che nella prima metà degli anni ’60 il tempietto non esisteva più

Recentemente consultando l’archivio Jaconagelo ho trovato un articolo di giornale del 1958 dal titolo “Distrutta da una mareggiata l’edicola di S. Daniele Fasanella” che “…sorgeva nei pressi degli storici scogli Oremus…”. L’articolo poi parla della lapide che “…ricordava l’avvenimento e con esso il miracolo dell’acqua che Daniele faceva scaturire dallo scoglio…”. Viene anche riportato il testo della lettera che il “…Parroco della Marina, D. Erminio Tocci ha rivolto al sig. Sindaco e al consiglio comunale…”, in cui si dice che “…nelle recenti alluvioni la furia del mare distrusse completamente la piccola Cappella in cui una lapide ricordava la partenza del nostro glorioso concittadino S. Daniele Fasanella…”

L’edicola di S. Daniele, dunque, è stata devastata dalle mareggiate dell’inverno del 1957-58.

La seconda foto, dunque, risale agli anni immediatamente precedenti (*5).

Nella foto pubblicata nel 1964 si vede, sul frontone del tempietto, una targa commemorativa in marmo o in pietra che non esisteva nella foto pubblicata nel 1927 dal Nocito.

Si nota, anche, che l’edicola è stata restaurata, se la confrontiamo con la predetta foto.

Molto probabilmente i restauri sono stati effettuati in occasione dei festeggiamenti organizzati per i 700 anni dalla morte di San Daniele ed è possibile che la targa sia stata collocata proprio in questa ricorrenza, che viene così descritta nella terza edizione di “Belvedere Marittimo, memorie, studi e riflessioni” di Vincenzo Nocito, pubblicata a marzo del 1990 a cura di Francesco Spina:

“Il giorno 13 ottobre 1927…la statua del Santo fu portata in processione per tutto il paese, alla marina e fino al luogo detto scogli d’oremus, donde S. Daniele partì coi suoi compagni… Ivi…venne scoperta una lapide fattavi collocare dall’on. De Novellis, senatore del regno. L’iscrizione dettata dal Prof. Avv. Vincenzo Nocito dice:

In questo luogo sacro al culto delle genti

che vide S. Daniele e i suoi compagni salire in nave

a ricevere il premio del martirio

il proprietario senatore Fedele De Novellis

devotamente pose

13 ottobre 1927 A.V.” (*6)

Molto interessante, infine, è risalire alle fonti originali che riportano la notizia del miracolo dell’acqua.

Il primo a parlarne è stato, probabilmente, il sacerdote cosentino Domenico Martire che in una sua opera pubblicata nel 1877 parla di atti di un “processo” tenutosi nel 1680 e chiesto da Fra Bonaventura da Mongrassano, atti conservati, all’epoca, nell’Archivio vescovile di San Marco, durante il quale è stato provato che

1. San Daniele era della famiglia Fasanella di Belvedere

2. la sua casa era sita un tempo nel luogo detta la Valletta

3. prima della sua partenza dalla marina di Belvedere avesse compiuto il miracolo di far scaturire una fonte d’acqua sopra certo scoglio

4. dove anche si dice che avesse lasciato l’impronta dei suoi zoccoli.

Successivamente altri riprendono la notizia del miracolo dell’acqua, tra cui, come già detto, frate Giovanni Fiore da Cropani nel 1743, ma ad oggi la fonte più antica resta quella del 1680, se pur fonte indiretta.

Osservazioni sulla targa

Nella seconda foto, quella pubblicata nel 1964, sul frontone del Tempietto si vede una targa in marmo o in pietra che, nella prima foto pubblicata nel 1927, non c’era.

La risoluzione della foto non permette di leggerne l’iscrizione e, quindi, sorgono alcuni dubbi sia sul contenuto della stessa iscrizione sia sulla data di collocazione sull’Edicola.

È molto probabile che l’iscrizione sia proprio quella riportata dal Nocito, mentre ho alcuni dubbi sulla data del suo posizionamento in quanto nella foto del 1927 si vede chiaramente che sul frontone dell’Edicola c’è l’effigie di San Daniele e, quindi, è alquanto improbabile che la lapide sia stata posizionata in quell’anno, a meno che non si voglia ammettere che sia stata collocata, inopportunamente, sopra la predetta effigie.

I dubbi sono rafforzati sia da quanto viene scritto, a proposito della lapide, nell’atto notarile redatto il 13 ottobre 1927, in occasione del settecentenario della morte del Santo:

“…l’altra lapide è stata collocata nel fondo Cotura del detto signor De Novellis in vicinanza dello scoglio Oremus…”, senza alcun riferimento, cioè, né all’Edicola né alla fonte dell’acqua, sia nel libro del Nocito:

“…Ivi…venne scoperta una lapide…”, anche qui senza nessun cenno né all’Edicola né alla fonte dell’acqua.

È Plausibile, invece, che la lapide del 1927, inizialmente posizionata nelle vicinanze, sia stata collocata sull’Edicola molto più tardi del 1927, quando l’icona di San Daniele si era staccata oppure non era più visibile perché erosa dal tempo.

Non è da escludere che la targa della seconda foto sia un’altra (rispetto a quella riportata dal Nocito), lì collocata 20-30 anni dopo il settecentenario, in occasione, ad esempio, di un altro importante evento oppure di un restauro.

Inusuale (*7), infine, la mancanza di un’iscrizione risalente all’anno di costruzione dell’Edicola con la descrizione del suo significato, considerato che si trattava di un luogo in cui è avvenuto un fatto miracoloso, anche se va detto che le foto non sono così chiare da escludere l’assenza di una tale iscrizione.

In un articolo di giornale del 1958, come già detto, si parla anche di questa lapide che doveva essere più o meno di questo tono: “In questo luogo Daniele Fasanella, da dove partì per la sua missione in Marocco, fece sgorgare miracolosamente l’acqua di cui si approvvigionò la nave per affrontare il lungo viaggio”.

In questa foto aerea è indicata, al centro, la zona in cui era stata costruita l’edicola. Tutta quell’area, comunque, era chiamata “Scogli Oremus”

Pubblicato il 4 maggio 2024

————————————-

(*1): L’edicola era ubicata a metà strada circa tra Capo Tirone e l’area dove tradizionalmente oggi sono indicati gli scogli detti “scogli Oremus”

(*2): Sappiamo che oggi (2024) della fonte se ne è persa traccia. Con “giorni nostri”, dunque, intendiamo seconda metà del XX secolo

(*3): Leggasi “tuttora”. Si tratta, probabilmente, di un errore tipografico

(*4): “Della Calabria illustrata”, Tomo secondo, Giovanni Fiore, Napoli 1743

(*5): Le 10 edicole commemorative fatte costruire nel 1958 lungo la strada che porta dalla località Acquaro fino al Convento di San Daniele su interessamento della famiglia Fasanella, sono praticamente simili, nella loro forma, al tempietto di cui stiamo parlando

(*6): Vedere il paragrafo successivo “Osservazioni sulla targa”

(*7): i miei dubbi circa il contenuto della targa sono stati confermati dall’articolo di giornale datato 1958 proveniente dall’archivio Jacongelo che parla della lapide originariamente posizionata sull’edicola: “…Una vetusta Edicola…Sorgeva nei pressi degli storici scogli Oremus ove tanti secoli fa…partiva da Belvedere per il Marocco…Una lapide ricordava l’avvenimento e con esso il miracolo dell’acqua che Daniele faceva scaturire dallo scoglio…”. E poco dopo, nella lettera che il parroco della Marina d. Erminio Tocci scriveva al Sindaco, si legge: “…la furia del mare distrusse completamente la piccola Cappella in cui una lapide ricordava la partenza del nostro glorioso concittadino…”

CEUTA E DANTE ALIGHIERI

Ceuta viene nominata da Dante Alighieri nella Divina Commedia (Inferno, Canto XXVI, verso 111):

Setta, dal latino Septa è proprio Ceuta.

L’un lito e l’altro vidi infin la Spagna,

fin nel Morrocco, e l’isola de’ Sardi,

e l’altre che quel mare intorno bagna.

Io e’ compagni eravam vecchi e tardi

quando venimmo a quella foce stretta

dov’Ercule segnò li suoi riguardi,

acciò che l’uom più oltre non si metta:

dalla man destra mi lasciai Sibilia,

dall’altra già m’avea lasciata Setta.

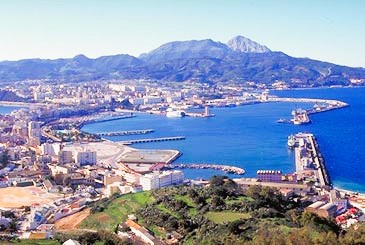

CEUTA. Enclave spagnola dal 1580, situata in territorio marocchino. 19 Kmq di superficie; 71.000 abitanti; popolazione spagnola; la religione cattolica è maggioritaria; si parla l’arabo e lo spagnolo, ma la lingua ufficiale è lo spagnolo. Ceuta e Melilla, sono due possedimenti della Spagna in territorio marocchino.

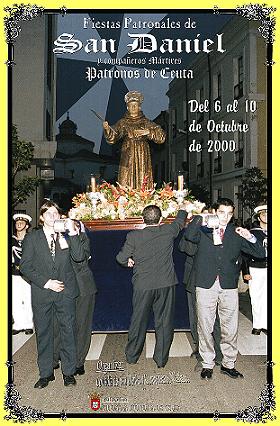

San Daniele è Patrono della città di Ceuta.

Sotto foto della locandina della festa patronale che si tiene in Ceuta in suo onore, una sua veduta (tratta dal sito www.ciceuta.es. Altro sito su Ceuta: www.ceuta.com) e la sua posizione geografica.

ARGENTINA. A partire dal 13 ottobre del 1987 a Buenos Aires (Argentina) un gruppo di belvederesi celebra la festa in onore di San Daniele. Qui, a fianco, una foto della chiesetta di Buenos Aires dedicata al santo.

ARGENTINA. 5/11/2000 14-esima festa patronale d’Argentina in onore di S.Daniele.

Sotto, 6 momenti della festa che si tiene a Buenos Aires in onore di S.Daniele. [Foto tratte da video gentilmente concesso dallo studio fotografico di Buenos Aires “FOTO ALY”]

BRANI

“…In quest’anno 1226, nel mese di dicembre, dalla Calabria, mia nativa provincia, venne a Firenze da Frate Elia, vicario generale, il Ministro Provinciale con sei altri compagni per chiedergli il permesso di confutare la setta maomettana. I loro nomi sono questi: Frate Daniele Fasanelli di Belvedere nella regione occidentale…”

(dalla relazione del frate fiorentino che ebbe un colloquio con i 7 frati prima della loro partenza).

——

“…Il giorno 26 settembre vennero in questa città di Ceuta tre frati nostri… di cui uno, chiamato Daniele della città di Belvedere, era provinciale…”

(dalla relazione di frate Mariano da Genova del 1227).

——

“Da questo castello (Belvedere) v’è fama essere stato nativo cittadino S.Daniele martire monaco del nostro ordine de’ minori…”

(Girolamo Mariafoti in “Croniche et antichità di Calabria” del 1601).

——

“…E singolarmente accresce la gloria (di Belvedere) la nascita del glorioso Martire S.Daniele della famiglia Fajanella…”

(Giovanni Fiore in “Della Calabria illustrata” del 1691)

——

Giovanni Fiore, nell’opera già citata, riferisce che il Breviario Braccarense e Minoritano, il Martirologio dei Francescani, Lorenzo Surio, Cesare Baroniò, Giovanni Molano, Luca Guadingo, Paolo Gualtiero ed altri, sostengono che il martirio sia avvenuto il 12 ottobre del 1221.

Ritengono che il martirio sia avvenuto, invece, nel 1227 S.Antonino, Marco di Lisbona, Ridolfo Tossignani, Mariano e qualche altro.

Riferisce, inoltre: “…I martirizzati corpi rubati da Mercadanti Genovesi, e Pisani, l’ebbe il RE di Portogallo, condotti in Lisbona con gran pompa,….Ma oggidì li Beati Corpi di S.Daniello, e di S.Angiolo riposano in Belvedere, mandativi dal Cardinal d’Aragona.”

CONVENTO DELLA RIFORMA – BISIGNANO (CS) – XIII secolo

Su un prezioso organo in legno di questo convento si legge la scritta “Maurus Gallo 1756”. Sulle porte dell’organo sono dipinti la SS. Vergine Immacolata e San Daniele Fasanella Martire.

A lato, dipinto raffigurante il Martirio di San Daniele avvenuto in Marocco nel 1227 (è posto su uno degli altari laterali del convento)

IL CULTO DI S.DANIELE è diffuso anche in Sardegna. Nel paesino di Gonnoscodina (Oristano) nei giorni 12 e 13 ottobre si festeggia solennemente S. Daniele come santo patrono ed ivi è una chiesa a lui dedicata.

San Daniele è venerato anche in Asuni (Oristano), Villaurbana (Oristano), Busachi (Oristano), Orani (Nuoro), Lanusei (Nuoro), Ozieri (Sassari).

In un convento dei frati minori di Cagliari è conservata una statua ed un quadro raffigurante il nostro santo

BIBLIOGRAFIA

Tra i testi che riportano notizie su San Daniele da Belvedere, sono da citare i seguenti:

1) “NOTIZIE BIOGRAFICHE DI S.DANIELE, martire francescano da Belvedere Marittimo”, Vincenzo Nocito, Cosenza 1927

2) “CRONICHE ET ANTICHITA’ DI CALABRIA”, Girolamo Marafioti, Padova 1601

3) “DELLA CALABRIA ILLUSTRATA”, Giovanni Fiore, tomo I e tomo II, Napoli 1691

4) “SANTUARIO-CONVENTO DI S.DANIELE DA BELVEDERE MARITTIMO”, Umberto Iaconangelo, Cosenza 1964

5) “GAB. BARRIUS FRANCICANUS DE ANTIQUITATE ET SITU CALABRIAE”, Gabriele Barrio, Roma 1571

5) “BELVEDERE MARITTIMO”, Giuseppe Grisolia, Decollatura (CZ) 1980

6) “PANTOLOGIA CALABRA”, Elia De Amato, Napoli 1725